Nel mondo della comunicazione visiva, pochi caratteri tipografici dividono l’opinione pubblica quanto Comic Sans. Come agenzia di comunicazione, ammettiamo di aver sorriso (e talvolta rabbrividito) davanti a un cartello o un’e-mail scritta con questo font dall’aria giocosa. Ma qual è la storia dietro il font più amato e odiato di sempre? In questo breve articolo ripercorriamo la genesi del Comic Sans, conosciamo il suo autore, ne esploriamo la diffusione e i contesti d’uso – dalle applicazioni più iconiche a quelle più controverse – fino a esaminare le opinioni della community dei designer e gli sviluppi successivi (tra alternative serie e parodie ironiche). Prepariamoci a scoprire come un semplice font possa scatenare passioni e dibattiti accesi.

Genesi del font: perché è nato Comic Sans?

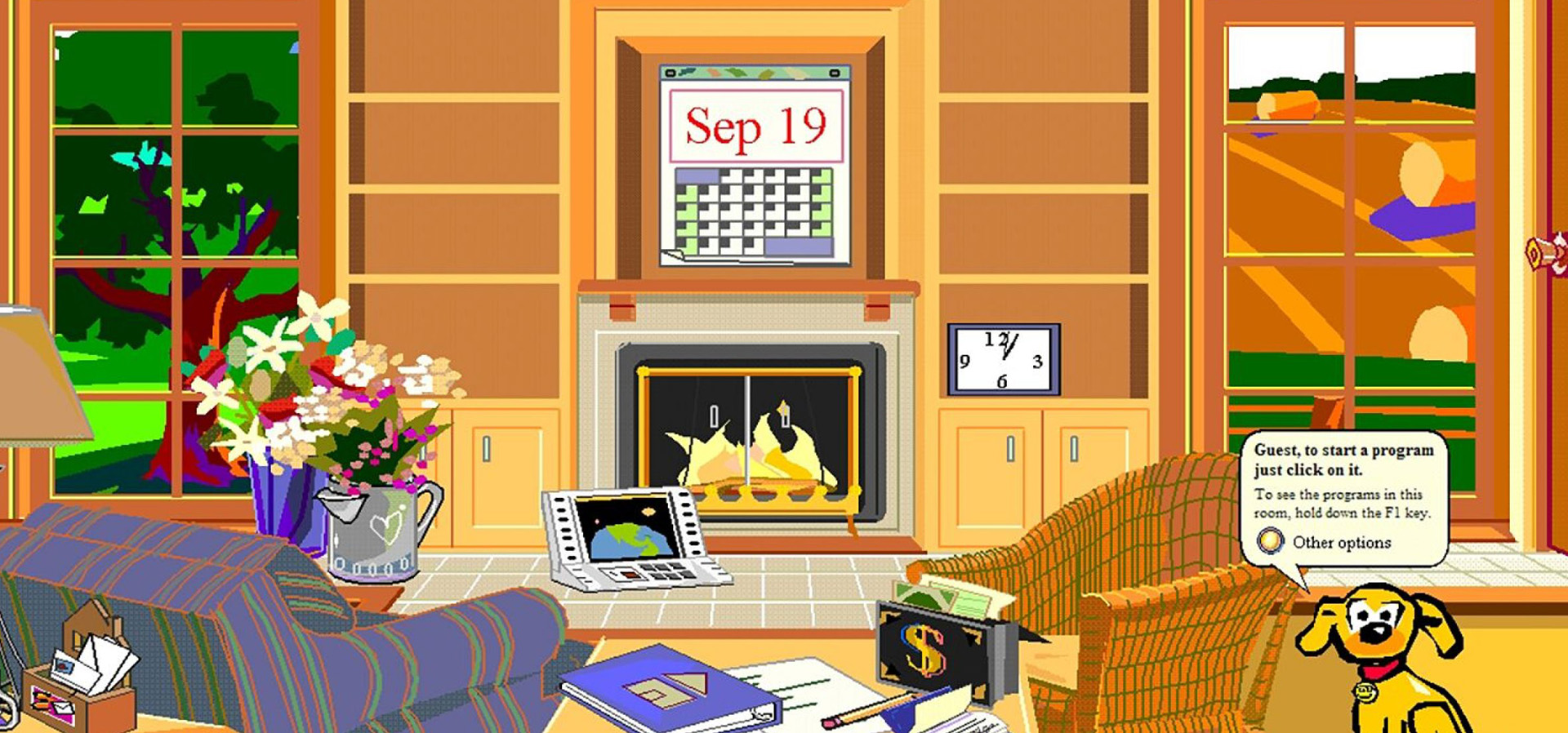

Comic Sans nasce a metà anni ’90 in casa Microsoft, in un contesto del tutto particolare. Siamo nel 1994 a Redmond: Microsoft sta sviluppando un software chiamato Microsoft Bob, pensato per rendere il computer più amichevole ai bambini e ai principianti. L’interfaccia di Bob era una casetta animata guidata da un cane cartoon di nome Rover, che interagiva con l’utente attraverso fumetti di testo. Ed è proprio qui che qualcosa non quadrava: i fumetti erano scritti in un serioso Times New Roman, totalmente fuori luogo per un cagnolino parlante. Come ricorda Vincent Connare, il designer tipografico di Microsoft che lavorava al progetto, «I booted it up and out walked this cartoon dog, talking with a speech bubble in Times New Roman. Dogs don’t talk in Times New Roman! (L'ho acceso e ne è uscito un cane dei cartoni animati, che parlava con un fumetto in Times New Roman. I cani non parlano in Times New Roman!». In altre parole, serviva un carattere più informale e “fumettoso” per dare voce al cagnolino.

Connare decise dunque di creare un font nuovo ispirato ai fumetti che aveva in ufficio: in particolare ai lettering disegnati a mano in graphic novel come The Dark Knight Returns e Watchmen. In poco più di tre giorni di lavoro intenso – armato solo di mouse e pixel sullo schermo – tracciò uno ad uno i glifi del nuovo carattere, volutamente irregolare e semplice. Non fece schizzi su carta: ogni lettera venne disegnata digitalmente “a mano libera”, rompendo consapevolmente le regole della tipografia tradizionale (come le simmetrie tra “p” e “q”) per ottenere un effetto spontaneo e giocoso. Il risultato fu battezzato inizialmente Comic (solo in un secondo momento si aggiungerà “Sans”, dato che è un carattere senza grazie). Era nato Comic Sans.

Ironia della sorte, Comic Sans fu completato troppo tardi per essere incluso in Microsoft Bob. Il software uscì con Rover che parlava ancora in Times New Roman, ma poco male: Bob si rivelò un flop clamoroso, tanto da essere in seguito annoverato tra “le 50 peggiori invenzioni di sempre” dal Time. Invece il font di Connare venne recuperato internamente da Microsoft: fece una prima comparsa nel programma 3D Movie Maker (anch’esso con personaggi animati e balloon) e infine fu incluso tra i font di default di Windows 95. Windows 95, a differenza di Bob, fu un successo planetario – e con esso Comic Sans arrivò sui computer di milioni di persone in tutto il mondo. In breve tempo “tutto il mondo poteva usare Comic Sans. E, per Dio, lo usa eccome” commenta coloritamente un esperto.

L’autore: chi è Vincent Connare e le motivazioni dietro Comic Sans

Vincent Connare, designer tipografico statunitense classe 1960, all’epoca membro del Microsoft Typography team. Connare non era nuovo nel settore: prima di Comic Sans aveva lavorato su altri font (in seguito creerà tra gli altri il font Trebuchet MS nel 1996). Nel caso di Comic Sans, più che una richiesta formale fu l’intuizione personale di Connare a guidarlo: individuò un problema di comunicazione (il cane di Microsoft Bob che “parlava” col font sbagliato) e lo risolse con creatività. Le motivazioni dietro Comic Sans erano chiare: serviva un carattere amichevole, informale, simile alle scritte dei balloon nei fumetti, che rendesse l’interazione software più accessibile e divertente per i bambini.

Connare disegnò Comic Sans divertendosi a infrangere le regole. Come egli stesso racconta, gli piaceva l’idea che “non fosse tutto preciso e dritto” e che il font avesse quel tocco “sbagliato” volutamente. Questa filosofia anticonvenzionale generò attriti in azienda – ad esempio, il suo responsabile gli chiese di fare certe lettere speculari, ma Connare rispose: “No, deve essere sbagliato!”. Alla fine, prevalse la visione di Connare, e l’approccio irriverente è ciò che conferisce a Comic Sans la sua personalità unica.

Vale la pena notare che Connare non si aspettava il successo massivo che il font avrebbe avuto. In un’intervista ha ricordato come, dopo l’uscita di Windows 95, “ho cominciato a vederlo ovunque – e poi è iniziato il contrattacco”. Per lui, Comic Sans aveva centrato l’obiettivo per cui era stato creato: “fare ciò che doveva fare” ovvero piacere ai bambini, ai genitori e ai non esperti. Ancora oggi Connare si dichiara orgoglioso di Comic Sans, pur trovando “mildly amusing” (moderatamente divertente) il disprezzo che alcuni nutrono verso il suo lavoro. In pubblico sfoggia autoironia: ha detto scherzosamente che Comic Sans è “il miglior scherzo che abbia mai fatto” e durante l’evento WIRED 2015 ha esordito dicendo “Vent’anni fa ho creato il font migliore del mondo”, suscitando applausi e risate. A riprova del suo spirito, confessa di aver usato Comic Sans una sola volta nella vita: per scrivere una lettera di reclamo alla compagnia telefonica – lettera che ha sortito effetti, aggiunge ironicamente.

Diffusione e contesti d’uso: dall’aula scolastica alla… lapide

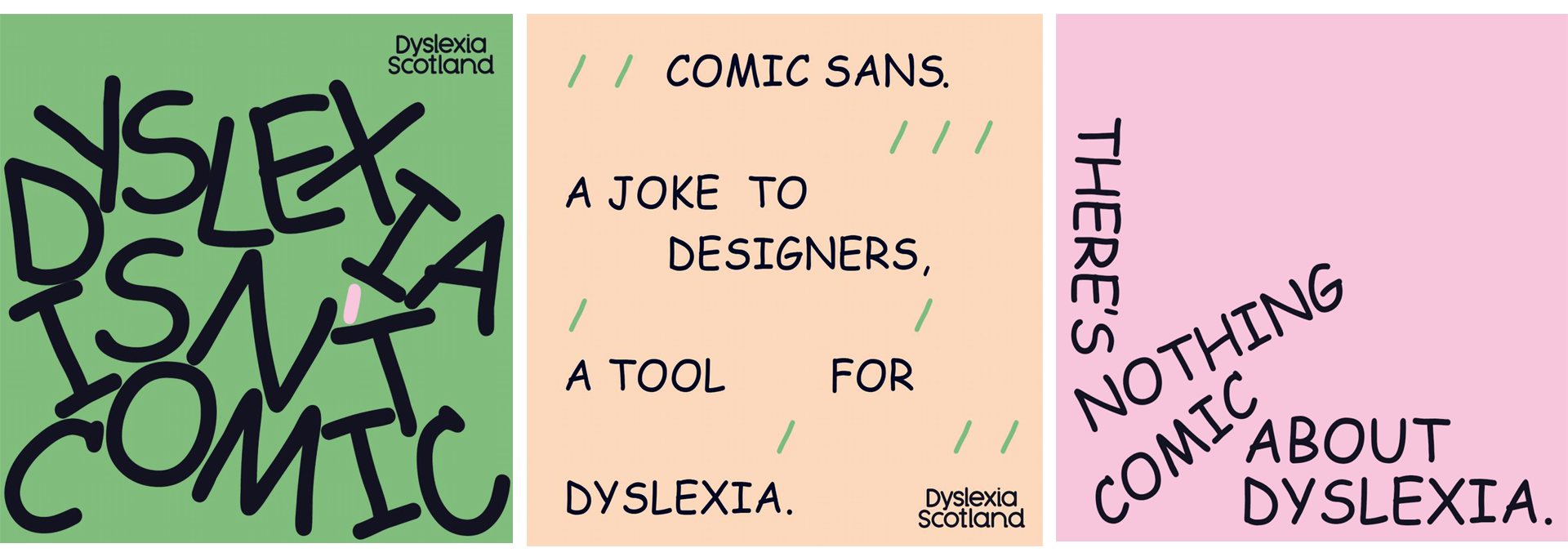

Abbiamo già detto che grazie a Windows 95, Comic Sans si è diffuso a macchia d’olio. Essendo preinstallato nei sistemi Microsoft (e presto incluso anche su Mac OS), divenne il carattere go-to per chiunque volesse dare un tono informale ai propri documenti. Negli anni ’90 e 2000 lo abbiamo visto spuntare su biglietti di auguri, volantini di feste, titoli nelle presentazioni PowerPoint, lavoretti scolastici, e così via. La sua leggibilità su schermo, grazie a forme semplici e ben separate, lo rese popolare in ambito educativo: ancora nel 2020 un sondaggio nel Regno Unito mostrava che il 44% degli insegnanti usava Comic Sans nei materiali didattici. Molti docenti ed educatori lo apprezzano perché le lettere minuscole “a” e “g” hanno la forma semplice tipica della scrittura a mano dei bambini, e alcune lettere come la “l” maiuscola e la “I” minuscola sono ben distinguibili. Inoltre diversi specialisti notano che l’aspetto “rilassato” di Comic Sans può risultare rassicurante per i più piccoli o per chi ha difficoltà di lettura. Non a caso, alcune associazioni nazionali per la dislessia consigliano Comic Sans tra i font ad alta leggibilità, data la scarsa confondibilità dei suoi caratteri.

Finché rimase confinato a contesti informali o infantili, nulla di strano. Ma nel tempo Comic Sans ha iniziato ad apparire negli ambiti più impensabili, suscitando non poco stupore. Esempio di contesto inappropriato: un defibrillatore pubblico in Francia con scritte “DEFIBRILLATEUR” in Comic Sans. Già sul finire degli anni ’90 spuntavano scritte in Comic Sans su cassette di pronto soccorso e defibrillatori stradali, su segnali di avviso e persino su alcune lapidi funerarie. In rete circolano foto surreali: un serio cartello “Documenti Importanti” stampato in Comic Sans, menu di ristoranti eleganti composti col font dei fumetti, oppure interi curriculum vitae scritti in Comic Sans. Nel 2012 fece scalpore la presentazione con cui gli scienziati del CERN annunciarono la scoperta del bosone di Higgs: tutte le slide erano impaginate in Comic Sans. La scelta fu accolta da un misto di orrore e ironia: qualcuno su Twitter commentò “Se hanno usato Comic Sans per il bosone di Higgs, non c’è più speranza per l’umanità”, altri scherzarono che “ogni volta che usi Comic Sans, Dio uccide il gatto di Schrödinger”. Persino il Vaticano, in un bancomat con istruzioni in latino, ha utilizzato Comic Sans per i messaggi a schermo – un contrasto davvero singolare tra forma e contenuto. Insomma, da font informale e innocuo, Comic Sans è finito anche dove meno te lo aspetti, spesso in contesti formali che cozzano con il suo tono scherzoso. Questo abuso fuori luogo ha gettato le basi per le polemiche che vedremo tra poco.

Opinioni e controversie: tra odio, ironia e difesa del Comic Sans

L’enorme popolarità (e improperio d’uso) di Comic Sans non poteva passare inosservata nella comunità dei designer. Già a fine anni ’90 iniziarono a levarsi voci critiche. Nel 1999 due graphic designer dell’Indiana, Dave e Holly Combs, lanciarono il movimento Ban Comic Sans con l’omonimo sito web. Tutto partì da un episodio emblematico: Holly Combs stava realizzando la guida di un museo e il committente pretese l’uso di Comic Sans in tutto il testo, arrivando a dirle: “Non m’importa, dovete usarlo perché abbiamo già stampato la gigantesca insegna esterna in Comic Sans”. Frustrati da situazioni simili, i Combs trasformarono la loro indignazione in una campagna educativa. Nel manifesto di Ban Comic Sans si legge una critica ormai famosa: “Il design di un carattere è, in un certo senso, la sua voce. Spesso questa voce parla più forte del testo stesso… E la voce di Comic Sans comunica stupidità, infantilismo, irriverenza. È come presentarsi con un costume da clown a una serata di gala”. In altre parole, usare Comic Sans per messaggi seri equivale a ridicolizzarli. Il manifesto ebbe ampia eco e il logo “Ban Comic Sans” divenne uno sticker diffuso tra i designer di tutto il mondo.

Ben presto, Comic Sans venne etichettato come il “font più odiato” dai grafici. Dave Gibbons, il fumettista il cui lettering di Watchmen aveva ispirato Connare, ha in seguito dichiarato senza mezzi termini: “Peccato non abbiano usato il font originale (il mio), perché Comic Sans è un vero casino. Ha una forma davvero orrenda”. Parole dure, ma condivise da molti professionisti per cui le imperfezioni volute di Comic Sans risultano semplicemente errori grossolani. Nel 2009 il Wall Street Journal descriveva Comic Sans come un “font of ill will”, un gioco di parole per dire “fonte di risentimento”, riportando lo scontento di tanti designer nel vederlo usato ovunque. Uno studio curioso del 2012, condotto dal regista Errol Morris, suggerì addirittura che testi scritti in Comic Sans risultano meno credibili ai lettori rispetto agli stessi testi in font più seri come Baskerville o Helvetica. In sostanza, il pubblico percepisce Comic Sans come sinonimo di leggerezza e non prende sul serio il messaggio.

Parallelamente alle critiche, la cultura pop ha trasformato Comic Sans in un vero e proprio meme. Sono nati contenuti virali e parodie ovunque: dalla celebre lettera aperta satirica “I’m Comic Sans, asshle” di Mike Lacher (2011), in cui il font stesso si vanta di essere amato dalla “reginetta del ballo” mentre gli altri font seriosi sono dei nerd, fino ai progetti come Comic Sans Project (un blog che ridisegna ironicamente i loghi famosi usando Comic Sans). Il personaggio “Doge” del meme con il cane Shiba Inu parla rigorosamente in testi multicolori in Comic Sans, consolidando lo status iconico (e ironico) di questo carattere. Addirittura un videogioco indie di successo (Undertale, 2015) ha due personaggi fratelli chiamati Sans e Papyrus, chiaro omaggio ai due font “meme” per eccellenza. Insomma, più fioccavano insulti al font, più questo alimentava la sua fama – nel bene e nel male. Oggi il solo nominare Comic Sans in un’aula di grafica provoca sorrisi: è diventato un esempio universale di cosa non usare in un contesto professionale. Eppure, c’è anche chi lo difende.

Un font da difendere? Empatia e funzionalità

Di fronte alla valanga di odio, non sono mancate voci a difesa di Comic Sans. Molti sottolineano che il problema non è il font in sé, ma il suo uso inappropriato. Quando impiegato nei giusti contesti – materiali per l’infanzia, note scherzose, progetti informali – svolge egregiamente il suo lavoro. La designer Yoonjai Choi, docente alla Columbia University, invita ad avere una visione equilibrata: “Comic Sans non è stato progettato per essere giudicato come i font ‘seri’. Voglio dire, si chiama Comic Sans, non è un carattere serio e va bene così”. Anche noi, in quanto comunicatori, riconosciamo che ogni font ha il suo tono e la sua destinazione d’uso ideale. Comic Sans pecca di versatilità, ma può risultare utile dove serve un tono amichevole e privo di formalità.

Un aspetto spesso citato a favore di Comic Sans è la sua leggibilità universale. Studi di psicologia cognitiva hanno osservato che testi in font poco raffinati o insoliti possono richiedere più attenzione e quindi favorire la memorizzazione delle informazioni. In un esperimento di Princeton (2010), studenti che leggevano materiali in font “difficili” come Comic Sans italic ricordavano più contenuti rispetto a chi leggeva in caratteri classici come Helvetica. Inoltre, come accennato prima, la leggibilità per chi ha dislessia è un punto a favore: le forme irregolari e non speculari di Comic Sans aiutano a distinguere lettere altrimenti confuse (b/d, p/q). Questo ha portato alcune organizzazioni a consigliarlo in contesti educativi speciali. Infine, c’è un elemento di empatia verso il pubblico “comune”: come nota la giornalista Alessandra Viola, “chi utilizza Comic Sans si sente libero, informale, divertente… vuole comunicare con una voce non aggressiva, iper-comprensibile, per nulla snob”. In altre parole, molte persone scelgono Comic Sans proprio per la sua voce semplice e amichevole, lontana dall’austerità di certi font “intoccabili” del design. E forse anche per questo rimane così diffuso nonostante tutto.

Del resto, lo stesso Connare invita a ridimensionare la questione: “If you love it, you don’t know much about typography, but if you hate it, you really don’t know much about typography either” – se lo ami non ne capisci molto, ma se lo odi visceralmente probabilmente non ne capisci comunque abbastanza. Provocazione a parte, la polemica infinita intorno a Comic Sans ha avuto un effetto positivo: ha portato all’attenzione generale l’importanza della scelta del font nella comunicazione. In un’epoca in cui di font discutevano solo gli addetti ai lavori, Comic Sans ha fatto sì che chiunque – dal professore all’impiegato, dall’artista al dirigente – maturasse un’opinione (anche scherzosa) su quale carattere usare in una data situazione. Non è poco per un font nato quasi per caso.

Alternative ed evoluzioni: dopo Comic Sans, tra upgrade e parodie

Vista la popolarità (o famigeratezza) di Comic Sans, negli anni sono emerse alternative e variazioni ispirate ad esso – alcune serie, altre decisamente ironiche. Ecco le più note:

- Comic Sans Pro (2011): la stessa Microsoft/Monotype ha rilasciato una versione aggiornata del font, con varianti italic, small caps, legature e perfino dingbats a tema fumetto, per espandere le potenzialità espressive di Comic Sans. Presentata inizialmente come scherzo nel giorno di Pesce d’Aprile 2011, era in realtà un prodotto vero, pensato per dare dignità tipografica al font originale (in Windows 8 infatti comparirà la versione italica).

- Comic Neue (2014): il designer Craig Rozynski ha creato questa reinterpretazione modernizzata di Comic Sans, con linee più pulite e proporzioni migliorate, nel tentativo dichiarato di redimere il font agli occhi dei designer. Comic Neue è disponibile come font open source e si propone come “il Comic Sans che avremmo voluto dall’inizio” – meno goffo, ma ancora giocoso.

- Comic Papyrus (2015): il graphic designer Ben Harman ha pensato bene di fondere in un unico font i due caratteri più derisi dai designer: Comic Sans e Papyrus. Nasce così Comic Papyrus (poi rinominato Comic Parchment per questioni legali), un ibrido che combina le caratteristiche di entrambi. Il risultato? Volutamente horror, un monito scherzoso su ciò che accade a mescolare due “brutti” font. Questa creazione fa il paio con molti meme che accostano Comic Sans ad altri font disprezzati per ottenere effetti comici.

- Comic Code (2019): curiosa evoluzione “geek”, la fonderia Tabular Type ha pubblicato Comic Code, una variante monospace di Comic Sans pensata per il codice di programmazione. Un font da usare in un editor di codice al posto del classico Courier, per chi vuole strappare un sorriso durante la programmazione – o, perché no, per chi trova rilassante leggere codice con un carattere meno formale.

- Comic Sans alternatives: sul web esistono anche elenchi di font alternativi consigliati al posto di Comic Sans. Il progetto Comic Sans Criminal ad esempio, oltre a spiegare cosa non va nel font di Connare, suggerisce una lista di caratteri simili ma più equilibrati, sia per l’uso informale (handwritten style) sia per esigenze di alta leggibilità (per bambini o dislessici). Tra questi potremmo citare Chalkboard (font predefinito Apple simile a Comic Sans), Kristen ITC, Segoe UI Comic, o font creati apposta per la dislessia come OpenDyslexic.

Tra evoluzioni serie e parodie sfacciate, Comic Sans ha lasciato un’impronta tale da generare un intero ecosistema intorno a sé. E mentre alcuni sognano un mondo “liberato” da Comic Sans, altri continuano a celebrarlo con affetto ironico (esiste persino un Comic Sans Day, celebrato ogni primo venerdì di luglio, nato in Olanda per festeggiare il font in modo goliardico).

Forse il destino di Comic Sans è proprio questo: essere al tempo stesso l’eroe e il villain della tipografia moderna, il font che ha insegnato al grande pubblico che i caratteri contano. Nel bene e nel male, ne parliamo ancora – e questa, per un font, è già una forma di immortalità.

Fonti

- Ben Beaumont-Thomas; Vincent Connare; Tom Stephens – “How we made the typeface Comic Sans”, The Guardian (28 marzo 2017)

- Abigail Cain – “Why Comic Sans Is the World’s Most Notorious Font”, Artsy (15 giugno 2017)

- Serina Sandhu – “Comic Sans 'best font in the world', says creator Vincent Connare”, The Independent (20 ottobre 2015)

- Racconti Tipografici (Onice Design) – “La vera storia della nascita di Comic Sans”, Medium (3 marzo 2015)

- Emily Steel – “Typeface Inspired by Comic Books Has Become a Font of Ill Will”, The Wall Street Journal (17 aprile 2009)

- BBC News Magazine – “What’s so wrong with Comic Sans?”, BBC News (20 ottobre 2010)